De todas las formas en que las elecciones generales de Bolivia podrían haber resultado mal, las votaciones del domingo se desarrollaron sorprendentemente sin contratiempos.

Dos candidatos presidenciales con credenciales sólidas llegaron a la segunda vuelta de octubre, brindando a los bolivianos una verdadera opción para decidir quién ofrece el mejor plan para reactivar una economía tambaleante. Los candidatos derrotados aceptaron con rapidez los resultados tras un proceso que transcurrió sin incidentes.

Se instalará un nuevo Congreso en noviembre, lo que traerá caras nuevas e incentivos para el compromiso. De manera más simbólica, el colapso del movimiento socialista que dominó Bolivia durante los últimos veinte años se produjo sin el drama que ha rodeado al partido gobernante poco después de que Luis Arce asumiera el poder en el 2020.

Hace un año, no habría apostado ni un dólar por este desenlace. Mis respetos.

Sin embargo, antes de que alguien me tilde de optimista empedernido, la votación era lo más fácil; lo que vendrá después será mucho más complicado.

La nefasta gestión de los últimos gobiernos socialistas de Evo Morales y su antiguo aliado y ahora rival Arce ha sido tan grave que los votantes han eliminado casi por completo las ideas radicales de izquierda del nuevo Congreso. Se prevé una dura batalla por la presidencia hasta la segunda vuelta que tendrá lugar el 19 de octubre y una transición política aún incierta.

El nuevo gobierno, una vez que tome posesión en noviembre, se enfrentará a un reto todavía más difícil: implementar un ajuste fiscal drástico, que incluya una devaluación de la moneda, con el fin de reflotar una economía que se hunde.

La gobernabilidad no estará garantizada en una derecha donde las vanidades personales y las intrigas políticas priman sobre la unidad en torno a grandes proyectos. Sin una negociación política cuidadosa, unas políticas sólidas y el apoyo social, la situación podría acabar muy mal.

No obstante, los bolivianos, incluido el gobierno de Arce, se merecen un espaldarazo por dejar que el proceso democrático siguiera su curso, más allá de los disturbios que se produjeron antes de las elecciones y de las fragilidades institucionales históricas de la nación.

El resultado abrió el camino para que el país pudiera volver a poner en orden su política y su economía. No es poca cosa en estos tiempos, en que hay tantos malos perdedores que se niegan a aceptar la derrota electoral, las democracias se encuentran bajo presión hasta en los países desarrollados y las grandes potencias juegan al ajedrez geopolítico en todo el mundo; solo pregunten a los venezolanos.

Las elecciones del domingo también son una lección para Washington.

La Casa Blanca de Donald Trump no ha resistido la tentación de interferir en los asuntos políticos de otros países, de Brasil a Colombia, pero lo ocurrido en Bolivia muestra que la mejor estrategia es dejar que las naciones elijan sus propios rumbos en lugar de intentar cambios de régimen.

Cuesta verlo desde el norte, pero el antiamericanismo sigue siendo fuerte en América Latina y casi con certeza será explotado en próximas elecciones, empezando con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil en 2026.

No me gusta extraer grandes conclusiones regionales a partir de elecciones locales, los latinoamericanos no son más derechistas ahora que antes, y los bolivianos votaron en función de necesidades locales más que de narrativas continentales.

Aun así, un punto resonará más allá de la nación andina, en un clima político favorable a los disruptores y las figuras antisistema, un outsider puede escalar rápidamente.

Rodrigo Paz, por quien pocos apostaban antes de la primera vuelta del domingo, es el último ejemplo. América Latina está entrando en un ciclo electoral intenso, siete presidenciales en 14 meses, y este patrón probablemente se repetirá una y otra vez.

El senador de 57 años, nacido en España, corre con ventaja para ganar la segunda vuelta, tras superar a Jorge “Tuto” Quiroga y asegurarse el apoyo del tercero, Samuel Doria Medina. Algunos analistas sugieren que el sorprendente éxito de Paz hace menos probable un ajuste económico drástico, ya que los votantes parecen inclinarse por un enfoque gradualista.

En efecto, no ha prometido medidas drásticas, e incluso ha descartado pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Tampoco ha dado detalles sobre su plan para superar la crisis económica.

Sin embargo, su táctica tiene lógica; prometer un acuerdo con el FMI, incluso si resulta inevitable, rara vez es un mensaje de campaña ganador, en Bolivia o en cualquier otro lugar. Ahora tiene dos meses para afinar sus propuestas, pero su foco debe estar en ganarse la confianza del mayor número posible de bolivianos, no de Wall Street.

En cualquier caso, desactivar la bomba económica no será fácil, pese al entusiasmo mostrado por los bonistas bolivianos. El colapso de la paridad que desde 2011 mantenía al boliviano atado al dólar dejó al país con escasas reservas.

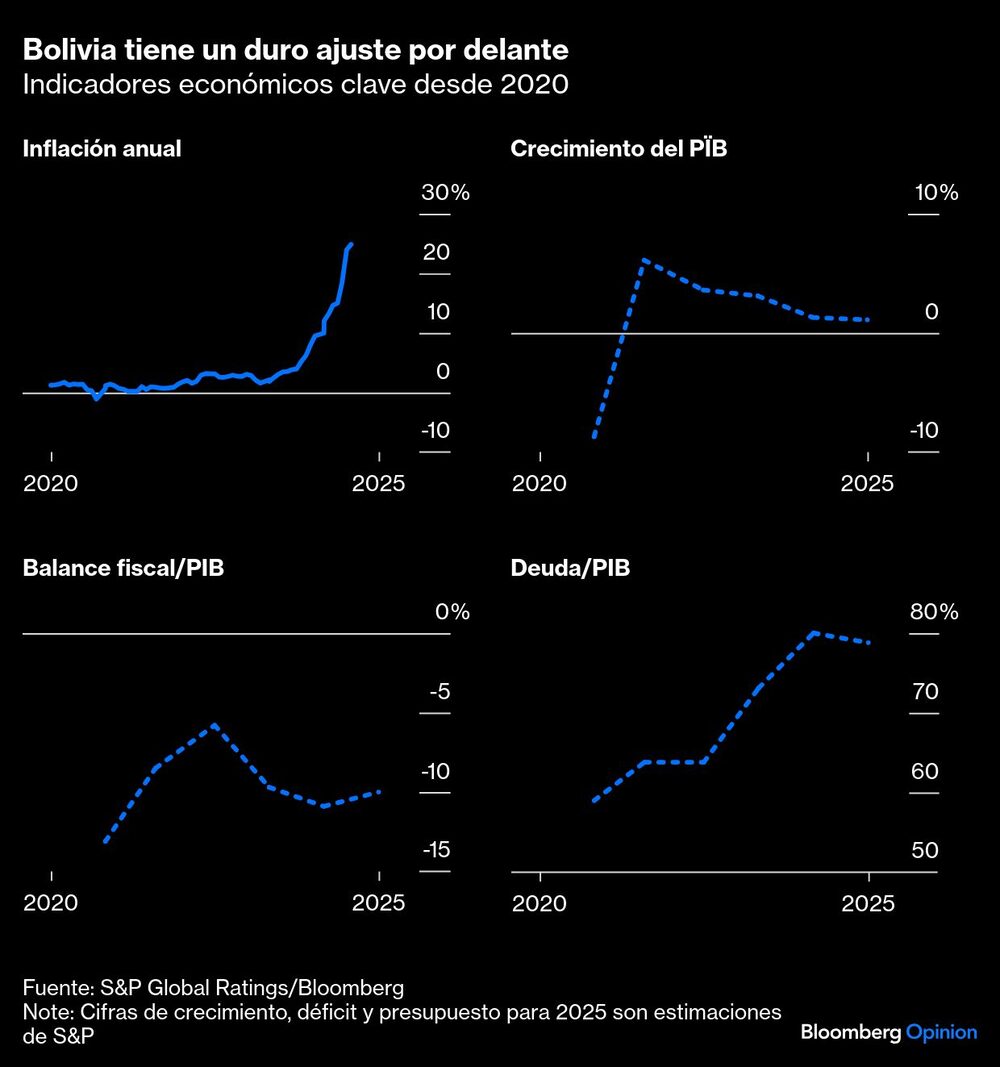

JPMorgan Chase & Co. calcula que el banco central tiene apenas unos US$150 millones en reservas internacionales líquidas. Una inflación anual de 25%, la más alta en casi cuarenta años, sumada a la grave escasez de alimentos y combustibles causada por controles de capital y subsidios insostenibles, exige una corrección firme para evitar mayores desequilibrios y costos sociales. Un calendario más pesado de pagos de deuda en 2026-2027 eleva el riesgo de default.

La buena noticia es que, tras la alergia al sector privado de los años socialistas, la próxima administración podría contar con empresas locales y extranjeras para invertir en sectores clave como energía, litio y minería.

Los esfuerzos de estabilización como el que Bolivia necesita han fracasado muchas veces en el país y en el extranjero, por lo que el éxito está lejos de estar asegurado. Pero al menos los bolivianos tienen una oportunidad, y eso, por sí solo, ya es motivo de celebración.

Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.

Lea más en Bloomberg.com